ENG – ESP

La Revolución de los Claveles (25 de abril de 1974) fue el culminar de una larga lucha contra la dictadura fascista en Portugal. Por esos días, el pescador, periodista y militante internacionalista Eduardo Rothe se encontraba en esa Lisboa «donde todo era posible» y, casi sin querer, presenció una revuelta que caracterizó este agitado e inspirador momento de la historia portuguesa.

Mes y medio después del 25 de abril subíamos en grupo por la Lisboa enfiestada hacia la colina del Castillo, con la idea de bajar luego por las escalinatas y callejuelas del antiguo barrio moro de Alfama y perdernos en la multitud que celebraba, con sardinas, vino y música, los primeros ‘Santos Populares’ sin fascismo.

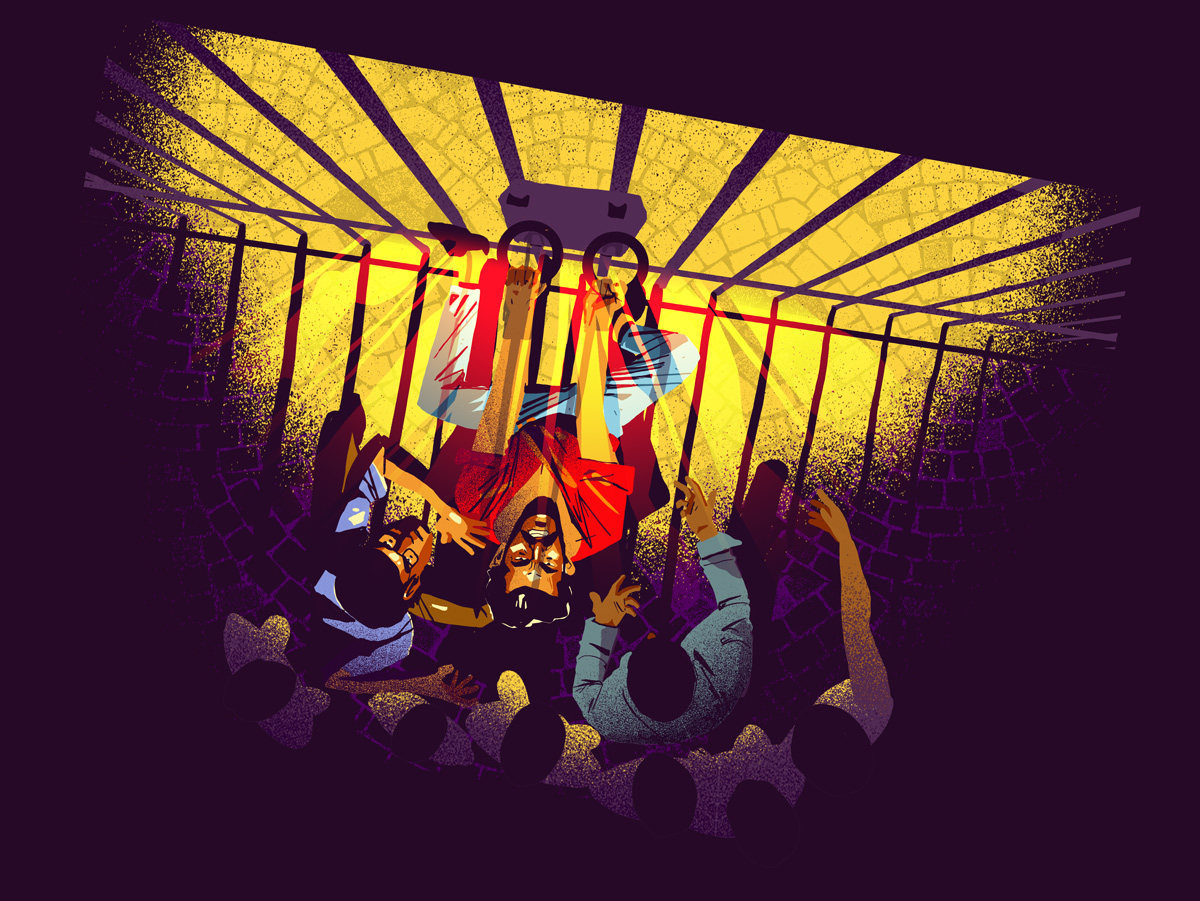

Al pasar frente al edificio de la vieja y siniestra cárcel de Limoeiro, un chasquido de vidrio roto nos llegó del segundo piso. Algunos brazos se asomaban, como gusanos, por las ventanas enrejadas. Gritos y rastrillar de cosas metálicas contra las rejas: los presos comunes estaban agitados, pero el motín era tímido y desesperanzado. A esa hora temprana del anochecer, los pocos transeúntes y los vehículos pasaban de largo. Nos detuvimos a observar y nuestra presencia animó a dos o tres presos cuyos perfiles se adivinaban en los pisos altos. Mi amigo Yoca, el inmenso cuerpo de estibador siempre empujado por su corazón aún mayor, lanzó un ¿Qué pasa?

Ante la pregunta, por lo demás inútil, los gritos subieron de tono y muchas otras sombras se asomaron a las rejas. Entonces un centinela de la garita que dominaba el gran portón metálico de entrada, armó su fusil de asalto. El ruido del cerrojo del G-3 me heló la sangre: a 40 metros, abajo en la acera, éramos un blanco perfecto.

Yoca, furioso, se adelantó hacia el guardia dando alaridos salvajes de provocación:

—¡Fascista, hijo de puta, asesino, cabrón! ¡Dispárame! ¡Mátame, su hijo de puta!

El centinela dudó, todos dudamos. Yoca se desgarró la camisa y le mostró el pecho:

—¡Aquí! ¡Dispara aquí, cobarde, asesino bastardo!

En condiciones normales, Yoca hubiera muerto en ese instante. Pero en plena revolución, a dos meses de caído el fascismo, la policía y la Guardia habían perdido su prepotencia y trataban de pasar desapercibidas. Como a una señal, el guardia y los otros centinelas desaparecieron de las garitas. Para entonces, todas las ventanas estaban llenas de presos que contemplaban la escena.

Yoca, tomado de un furor que no le conocía, corrió hacia el gran portón de hierro, agarró las aldabas y comenzó a dar tirones, metiendo un ruido de los mil demonios. Pinho Monteiro me golpeó el brazo con el dorso de la mano:

—¿Qué estamos esperando? ¡Vamos!

Yo estaba asustado, pero dejar a Yoca solo sería una canallada: todo el grupo corrió a ayudarlo. Las muchachas gritaban que les abrieran y pateaban el portón, que no se abría pero hacía un estruendo prometedor. Decenas de hombres, desde los pisos de la cárcel, respondieron a nuestro esfuerzo con gritos que se oyeron en el barrio y parte de la ciudad. Los presos sociales, mal llamados comunes, ya no estaban solos: la Revolución y el pueblo se habían acordado de ellos, la revuelta del Limoeiro había comenzado.

La gente comenzó a detenerse. Dueños de la calle, encendidos en una ola de pueblo, donde todo era posible, comenzamos a dialogar con los pesos, preguntándoles a gritos y ellos lanzando notas en botellitas de plástico o trapos con mensajes. Nuestro camarada, Fan Casanova, joven soldado del ejército, subido a un automóvil, comenzó a leer en voz alta los mensajes, mientras el público se agolpaba:

—Nosotros somos las verdaderas víctimas del fascismo. Estamos aquí por robar un yesquero, o por otras cosas que fueron por la miseria y la ignorancia en que vivíamos bajo los fascistas. Pero eso es tiempo pasado, que ya no existe. ¿Por qué tenemos que seguir sufriendo el castigo fascista? ¿No hay democracia y libertad para nosotros? Los presos políticos están en la calle y nosotros en estas mazmorras. ¿Por qué?

Más gente se juntaba, algunos pocos extranjeros nos preguntaban en sus idiomas, los tranvías disminuían la velocidad. Por ser el día de las Fiestas Populares, se inició una gigantesca tranca de tráfico, la mayor en muchos años. A medida que pasaba el tiempo, Lisboa se enteraba y venía a ver. Sólo los tranvías se abrían paso, con dificultad entre la gente, y algunos carros se colaban detrás de ellos.

Pinho Monteiro dijo que había que detener un tranvía, para impedir toda circulación. Nos atravesamos ante uno de esos viejos aparatos amarillos, Afonso subió y habló a los pasajeros.

—Señoras y señoras, camaradas, los presos comunes quieren su libertad y se la piden a la Revolución. Es necesario que todo el pueblo, junto con los soldados y marineros, les concedan a estos hombres una nueva manera de vivir. Hay que sacarlos de esa cárcel inmunda y medioeval. Aquí no hay otra autoridad que nosotros, que hemos decidido parar el tráfico para llamar la atención. Aquí esperamos a los soldados. Con la policía y la Guardia no queremos nada. Este tranvía no puede seguir, no lo permitiremos.

La mayoría de los pasajeros asintieron sonriendo porque, después de medio siglo de orden y silencio, toda novedad era bienvenida. Se vivía una de esas “bacanales de la verdad en que nadie queda sobrio.”

Un suramericano, de esos que nunca faltan, tiró de la cuerda que sostiene la larga vara de contacto con los cables de la calle y las luces del tranvía se apagaron.

Muy pronto había ahí unas mil personas, de las cuales unas doscientas no se movían de su sitio, los ojos fijos en las ventanas enrejadas. Eran familiares de los presos que vivían en la zona. Diálogos dramáticos y algunos alegres. Una muchacha muy bella le gritaba a su compañero que había logrado identificar en las rejas del segundo piso:

—Antonio ¿qué vas a hacer este fin de semana?

—Voy a la playa. Te invito. Cómprame un traje de baño.

Finalmente, a fuerza de sirena y convencimiento, lograron abrirse paso dos camionetas de la Policía Militar. Como ya en la multitud, además de Fan, había muchos oficiales y soldados, de uniforme o de civil, la discusión fue franca, rápida y expeditiva, y al rato le gritaron a los presos y a la gente: el Movimiento de las Fuerzas Armadas, y ellos como autoridad militar en el sitio, tomaban conocimiento de lo que los presos y el pueblo pedían. Ellos, como militares y como individuos, adherían a la idea de liberar a todos los presos…y proponían formar inmediatamente un comité con los familiares para organizar el proceso de liberación.

Cuando vimos que todo estaba bien encaminado, dejamos atrás a los que aplaudían y cantaban “Grándola Vila Morena” y retomamos la idea original de ir a la fiesta de Alfama. Bajamos por las escalinatas y las callejas, parándonos en varios sitios a comer, de pie, sardinas asadas con pan y vino, comentando la noticia del desenlace de la revuelta, que era acogida con júbilo sincero. Nadie expresaba temor por la liberación de los “comunes”: con la revolución todos se sentían libres, y los libres no tienen miedo de nada.

Al día siguiente los presos fueron trasladados a una instalación militar y a la semana fueron liberados. Muchos se incorporaron, provisionalmente, al ejército. Los demás fueron con sus familias. Hubo uno que no quiso creer en el milagro, trató de huir durante el traslado y fue abatido. Los soldados portugueses venían de la guerra colonial y tenían el gatillo rápido.

Terminamos de bajar por Alfama, llegamos a la explanada frente al río y entramos a un bar del puerto para beber algo más fuerte. La revuelta era el tema de conversación.

—Yo pagué un año en el Limoeiro y es muy feo. Lo peor de Portugal. Entonces yo era joven y un poco loco…

—Ah, ¿porque ahora no lo eres?

Cuando terminaron las risas, habló un viejo que estaba solo, sentado en una mesita:

—El Limoeiro es muy malo, ahí hay como 300 años de sufrimiento, y es buena noticia si en verdad lo cierran. Pero no es la peor cárcel de Portugal: en Punta Delgada de Las Azores hay una que también se llama El Limoeiro, donde los presos no tienen electricidad ni agua corriente… Porque, amigo, a veces los ricos no pueden estar mejor, pero nosotros los pobres siempre podemos estar peor… ¡siempre!

Flashbacks es un proyecto de Utopix que reimagina testimonios de personas quienes, sin ser necesariamente protagonistas, presenciaron eventos en medio de grandes transformaciones históricas. Los relatos ocurren en tiempos y lugares diferentes, pero todos comparten una mirada desde abajo y en primera línea de los episodios de lucha que forjaron la historia.

Texto: Eduardo Rothe. Ilustraciones: Kael Abello.