L’amnistie de la Commune de Paris, votée en 1879 et en 1880, donne un exemple éclairant de ce que fut l’amnistie aux origines de la République – et des actuelles «lois d’amnistie» françaises. Autre enseignement, en matière de finance: le succès ou l’échec d’un gouvernement dépend de la radicalité des mesures prises à l’égard des dettes publiques et des banques.

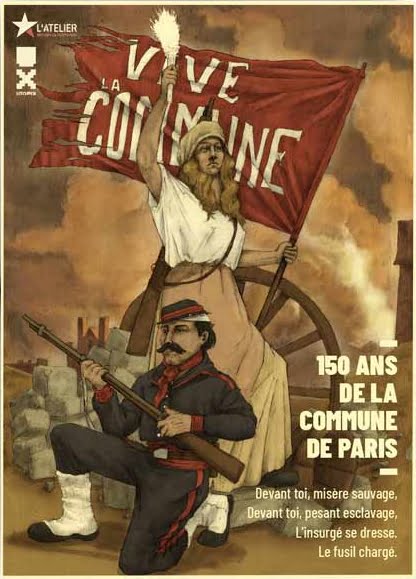

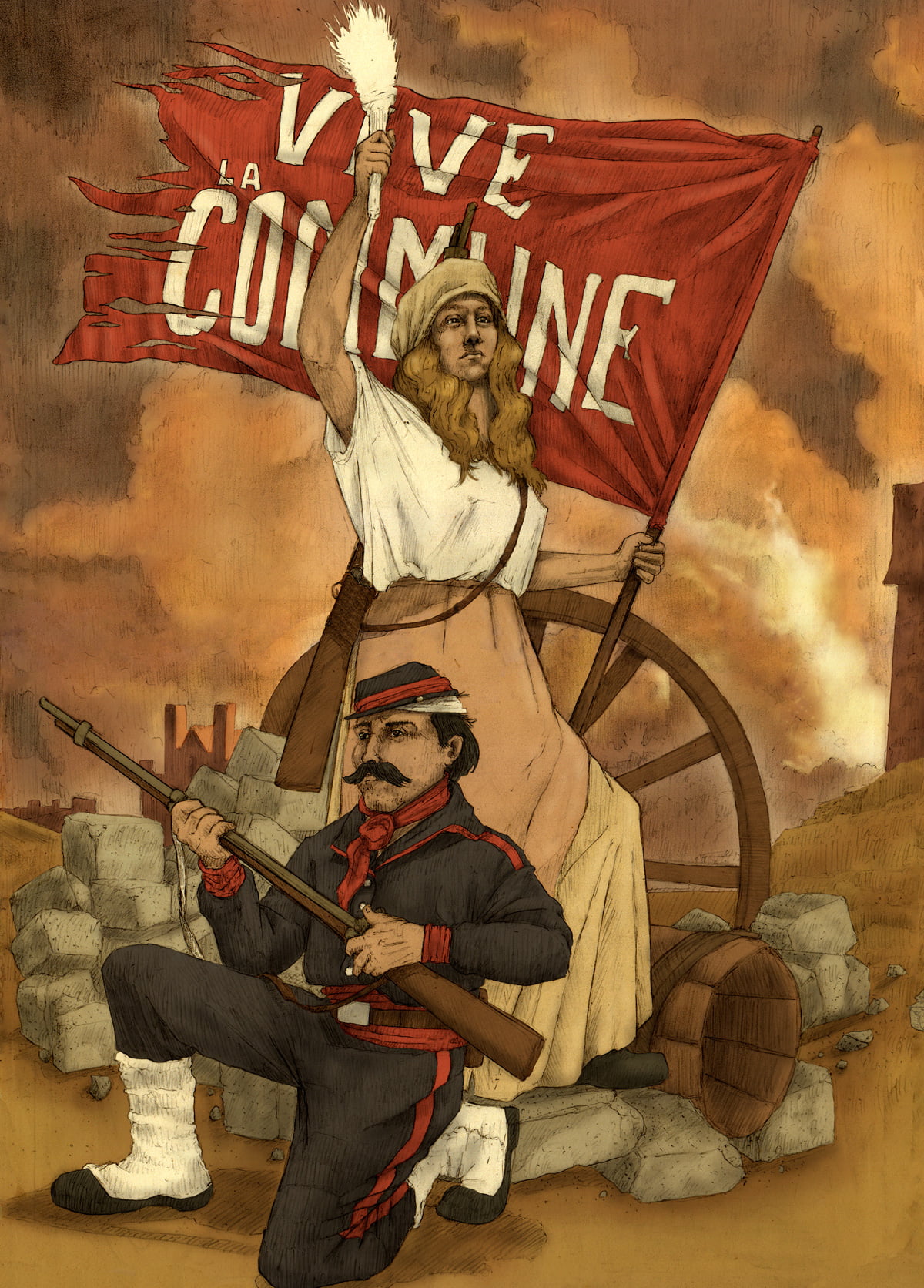

L’Atelier – Histoire en mouvement*

Après les massacres et exécutions sommaires de la «Semaine sanglante» du 21 au 28 mai 1871 qui signe la fin de la Commune de Paris, la défaite du soulèvement ouvre les portes à une répression féroce. Des dizaines de milliers de personnes sont arrêtées, des milliers déportées et plus de 80 condamnées à mort. Comme le rappelle l’historien Stéphane Gacon, si les condamnations sont prononcées par des juridictions légalement constituées, les juges ne se limitent pas à appliquer la loi, mais «sont convaincus qu’ils ont une mission à remplir, qu’ils sont là pour extirper le mal de la société (…). Il s’agit aussi de faire disparaître la menace socialiste et de faire taire le peuple» (1).

La violence de la répression laisse une plaie ouverte et appelle une réponse des rescapé·es et des solidaires. Dans les milieux républicains antimonarchistes, l’idée de l’amnistie est lancée. Ses promoteurs·trices sont accusé·es d’approuver les exactions que l’on attribue aux insurgé·es. La gauche modérée, elle, se désolidarise, en proposant de trier les accusé·es: libérer les «innocent·es», faire preuve d’indulgence envers les «égaré·es» et rester sévère envers les «incendiaires». Les partisan·es de l’amnistie persistent. Ecœuré par les massacres de la Semaine sanglante, Victor Hugo ouvre les portes de son refuge de Bruxelles aux exilé·es et rallie la cause. Avec quelques autres républicains, il fonde le Comité d’aide aux amnistiés. En 1873 il écrit: «Si mon nom signifie quelque chose en ces années fatales où nous sommes, il signifie Amnistie.» Il accepte de se présenter aux élections parlementaires françaises de 1876 à la condition d’inclure en tête de son programme électoral «Amnistie pour les crimes et délits politiques. Abolition de la peine de mort en toutes matières».

Victor Hugo est élu, et la majorité conservatrice renversée. En province, des listes ouvrières, qualifiées de «candidatures de l’amnistie», sont proposées aux diverses élections, présentant souvent des proscrit·es ou des déporté·es. Ces premières initiatives rassemblent toutefois peu de soutien. La proposition de loi d’amnistie présentée au Sénat par l’écrivain ne recueille que dix voix favorables. Les années passant, l’idée suit son chemin et, en mars 1879, le parlement adopte une première loi d’amnistie accordée aux «condamnés pour faits relatifs à l’insurrection de 1871». Les meneur·euses du mouvement, soit environ un millier de personnes, en sont exclu·es.

En réponse à cette «fausse amnistie» est fondé le «Comité socialiste d’aide aux amnistiés et aux non amnistiés». Cette nouvelle organisation a une pratique inspirée des engagements syndicalistes de la majorité de ses membres, et s’implante peu à peu dans les arrondissements parisiens en mettant en place des comités locaux, chargés de collecter des dons et de secourir les rapatrié·es dans les quartiers. L’organisation de «concerts populaires» et de conférences par les divers comités socialistes, en relation étroite avec les organisations syndicales, permettent de récolter des fonds et de procurer du travail aux amnistié·es à leur retour en France.

Une loi s’apparentant à une d’amnistie générale sera finalement promulguée le 11 juillet 1880. Au cours des débats, le président Léon Gambetta intervient en soutien au projet et en plaidant l’oubli: «Quand donc me débarrasserez-vous de ce haillon de guerre civile?… Il faut que vous fermiez le livre de vos dix années, que vous mettiez la pierre tumulaire de l’oubli sur tous les crimes et tous les vestiges de la Commune, enfin que vous disiez à tous… qu’il n’y a qu’une France et qu’une République.» Les prisonnier·es sont ainsi libéré·es et les déporté·es peuvent rentrer au pays.

C’est ainsi la volonté du champ bourgeois d’œuvrer à la réconciliation nationale et de suturer les blessures de la guerre civile – bien plus que la capacité des mobilisations des organisations socialistes – qui a fait aboutir l’amnistie pleine des communeux·euses. Cet épisode a le mérite de montrer que lorsque la justice est prononcée dans un contexte très politisé, la politique se doit d’intervenir pour réparer ses excès. L’amnistie de la Commune a également ouvert la voie à une tradition française des lois d’amnistie, dont bénéficieront des indépendantistes kanakes, guyanais, martiniquais, corses, basques ou bretons, des syndicalistes ou des militant·es des groupes armés d’extrême gauche. Sur ce point, un siècle et demi plus tard, les leçons de la Commune peuvent servir aux luttes d’aujourd’hui.

*L’Atelier – Histoire en mouvement est une association qui œuvre pour la survie et la diffusion de la mémoire des luttes pour l’émancipation de la classe ouvrière, des femmes et des peuples opprimés. C’est la volonté de développer une approche différente de celle proposée par l’historiographie dominante qui a motivé la création de L’Atelier, pour que les révoltes des opprimé-e-s d’hier continuent à vivre dans la mémoire des révoltés d’aujourd’hui et que le chemin déjà parcouru trace le chemin vers l’émancipation de demain.

(1) Gacon S., L’amnistie de la Commune (1871-1880), p. 46.

Pour mieux comprendre l’importance de la dette pour la Commune de Paris, l’Atelier – Histoire en mouvement a interviewé le chercheur Eric Toussaint (CADTM).

Source: Le Courrier

Telechargez ici la version pour imprimer et utiliser comme afiche.